Die Witterung im Frühjahr 2024 und ihre Auswirkungen auf den Obstbau

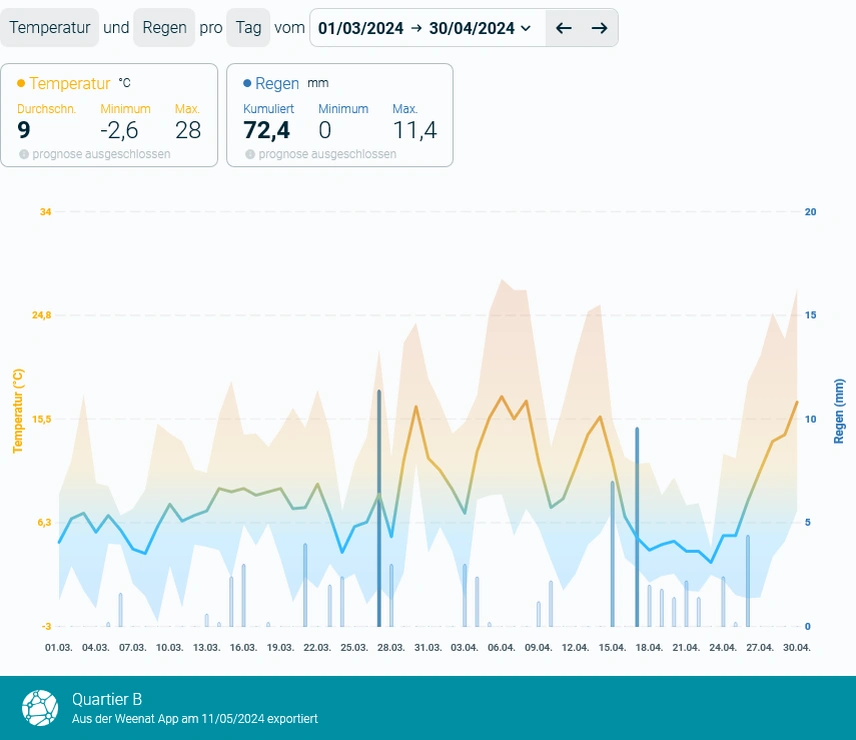

Ließ die Witterung im Januar noch einen durchschnittlichen bis späten Austriebsbeginn der Obstbäume erwarten, machten der warme Februar und März diese Hoffnung zunichte. Die Stein- und Kernobstblüte begann am Bayerischen Obstzentrum 2024 so früh wie noch nie. Die ersten Apfelblüten öffneten sich am 30. März. Es folgte eine zweiwöchige Periode mit Temperaturen bis 30 °C. Die niedrigsten Temperaturen lagen in einigen Nächten bei deutlich über 10 °C. Dementsprechend rasch verlief die Obstblüte in dieser Zeit. Steinobst war bis ca. 10. April weitgehend abgeblüht, und die meisten Apfelsorten standen um den 15. April in Vollblüte. Die Bedingungen für die bestäubenden Insekten (v. a. Honig- und Wildbienen sowie Hummeln) waren - anders als in den Vorjahren - sehr gut, so dass von einer hohen Bestäubungsleistung ausgegangen werden konnte.

Diese Periode mit sommerlicher Witterung fand am 15. April ein jähes Ende. Polare Kaltluft strömte von Nordosten nach Deutschland und brachte nasskalte Witterung über das Land. Die Tageshöchsttemperaturen lagen an einzelnen Tagen bei unter 10 °C. Leichte Nachtfröste gab es an vielen Tagen. Großes Glück in diesem Unglück war, dass der Himmel nachts meist wolkenbedeckt war. In den Regionen, in denen es nachts aufklarte, kam es zu Nachtfrösten mit Temperaturen teils unter –5 °C. Mitunter gingen die Bäume mit nassen Blättern in diese Frostnächte, was die Frostschäden verstärkte. Der Süden Bayerns und Baden-Württembergs blieb von starken Frösten weitgehend verschont. In Sachsen, Thüringen, Franken bis ins Rheinland kam es hingegen zu Schäden von teils historischem Ausmaß. Sogar in Mittelbaden wurde die Steinobsternte in manchen Regionen vernichtet. Wie immer sind die Schäden auch in einer stark betroffenen Region nicht überall gleich stark. Mikroklimatische Unterschiede führen dazu, dass es auch in stark betroffenen Regionen einzelne Anlagen oder Teile der Obstanlagen gibt, die weniger stark geschädigt sind. In dieser Kältephase flogen so gut wie keine bestäubenden Insekten, darüber hinaus war es auch so kühl, dass das Pollenschlauchwachstum so langsam war, dass eine Befruchtung der Samenanlagen sehr unwahrscheinlich war.

Erst am 26. April endete diese Schlechtwetterperiode. Mit den steigenden Temperaturen blühten die Äpfel ab, und das Fruchtwachstum setzte rasch ein.

Die nasskalte Witterung Ende April hat vielfältige Auswirkungen auf unsere Obstgehölze:

Zunächst sind die direkten Frostschäden zu nennen. Die geschädigten Früchte sind inzwischen weitgehend abgefallen. Auf den verbliebenen Früchten bilden sich - v. a. beim Apfel - mitunter Frostzungen und Frostringe aus. Das sind Stellen auf der Fruchtschale, die rau bleiben. Berostung ist nur dann ein Problem, wenn sie sehr stark ist und die Frucht zur Reife hin an den verkorkten Bereichen aufplatzt. Dann treten rasch Fäulniserreger in die Frucht ein.

Die Bedingungen für die Infektionen mit Pilzen und Bakterien waren sehr gut. Das Bakterium Pseudomonas syringae ist z. B. bei bestimmten Birnensorten verstärkt aufgetreten. Die jungen Früchte werden am Stiel und/oder an der Fruchtoberfläche braun-schwarz, schließlich werden die Früchte abgestoßen. Tritt die Infektion während der Blüte auf, verbräunen ganze Blütenbüschel, teils auch die jungen Blätter. Auch bei Zwetschgen wurden anfällige Sorten von Pseudomonas befallen. Die Symp-tome sind oft sehr ähnlich dem Monilia-Befall von Sauerkirschen: Einzelne mit Blüten besetzte Triebe sterben vollständig oder teilweise ab. Zwetschen erholen sich in der Regel sehr gut von diesem Befall. Abgestorbene Triebe sollten aber weggeschnitten werden.

Die nasskalte Witterung in der zweiten Aprilhälfte hat auch Störungen in der Versorgung der Pflanzen mit Mineralstoffen ausgelöst. Entsprechend waren die Blätter oft hellgrün. Mit der derzeitigen Warmwetterperiode wird auch die Nährionenaufnahme aus dem Boden für die Pflanzen wieder einfacher, so dass sich die meisten Blätter wieder dunkelgrün färben.