Witterungsverlauf im Sommer 2025 und seine Auswirkungen auf den Obstbau

Der Sommer 2025 wird wohl in die Annalen eingehen als einer der ungewöhnlichsten, die wir bislang erleben durften:

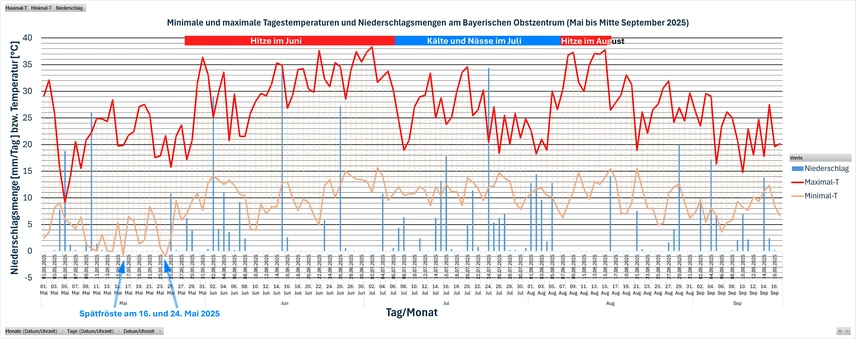

Extreme Hitze bereits im Juni

Ende Mai gab es noch leichte Nachtfröste, die aber kaum mehr Schäden anrichteten, und gleich darauf begann eine Hitzeperiode mit Temperaturen bis zu 38 °C (!). Dabei wurde diese Temperatur nicht in der Nähe von Gebäuden oder befestigten Flächen gemessen, sondern im Schatten in einer der der Obstanlagen des Bayerischen Obstzentrums. Im Juni wurden derart hohe Temperaturen an diesem Standort noch nie gemessen. Zudem war es sehr trocken und an vielen Tagen windig. Diesen - man muss es tatsächlich so nennen - Widrigkeiten trotzen unsere Obstgehölze erstaunlich gut. In der Zeit, in der gewöhnlicherweise die jungen, zarten Triebe ihr größtes Längenwachstum zeigen, in der die jungen Früchte mit den darin gerade in den Samenanlagen beschleunigt wachsenden Embryonen viele Photosyntheseprodukte und Nährsalze brauchen, in der bereits die Weichen gestellt werden für die Wiederblüte in der darauffolgenden Vegetationsperiode, in dieser Zeit also sind sie Trockenheit, Wind und extremer Hitze ausgesetzt. Und überstehen dies zumeist unbeeinträchtigt. Erstaunlich, wie anpassungsfähig Pflanzen an die Umweltbedingungen sind.

Umschwung im Juli: Kälte

Dem nicht genug, folgte Anfang Juli abrupt der Umschwung. So heiß und trocken der Juni, so nass und kühl zeigte sich der Juli. Fast kein Tag verging, an dem es nicht regnete, bisweilen regnete es um die 35 Liter/m² innerhalb weniger Stunden, örtlich auch deutlich mehr. Nachts sanken die Temperaturen in einzelnen Nächten auf 6 °C. Die Sonne ließ sich nur minutenweise blicken. Der Juli wähnte sich in diesem Kalenderjahr eher als Oktober. Dies hatte entsprechend gravierende Folgen:

- Bei den Reben nahmen Falscher wie Echter Mehltau Überhand. Ganze Gescheine fielen den Pilzen zum Opfer.

- Die späten Kirschen und frühen Zwetschgen platzten, Moniliainfektionen waren häufig, so dass die Früchte rasch verfaulten.

- Bei Äpfeln gab es massive Infektionen mit Marssonina und Regenflecken. Marssonina führte - auch auf Streuobstwiesen - dazu, dass bei vielen Bäumen bereits Ende August der Blattfall einsetzte.

- Die Kirschessigfliege trat ungewöhnlich früh auf, bereits im heißen Juni war die Population sehr hoch und stieg im feucht-kühlen Juli erwartungsgemäß weiter an. Entsprechend hoch waren die Schäden, die sie an Strauch- und Steinobst anrichtete.

Anders als erwartet nahm die Reife des Steinobstes im Juli Fahrt auf - und das trotz der herbstlichen Witterung. Auch beim Kernobst verfrühte sich die Entwicklung ungewöhnlich stark, so dass die Ernte heuer früher einsetzt als erwartet. Wir nehmen an, dass die herbstliche Witterung des Juli den Pflanzen das Ende der Vegetationsperiode vorgaukelte und diese daher die Reife beschleunigten. Nicht alle Sorten verarbeiten Umweltreize gleichermaßen. Deswegen ist die Abfolge der Reife der Obstsorten innerhalb einer Obstart heuer mitunter anders als wir es gewohnt sind. Beim Steinobst war dies besonders deutlich. Selbst innerhalb eines Baumes gab es große Unterschiede in der Reife. Bei manchen Zwetschgensorten setzte Ende Juli ein Fruchtfall ein, der sich über mehrere Wochen hinzog. Die abgefallenen Früchte waren aber nicht genussreif, sondern notreif. Die Trennzone, die sich bei der Reife immer zwischen Fruchtstiel und Fruchtholz ausbildet, prägte sich bereits bei unreifen Früchten aus, so dass diese abfielen. Weil wegen des vielen Regens auch noch viele Früchte platzten, nahm die Monilia-Fruchtfäule stark zu, was das Desaster nicht kleiner machte. Bei Zwetschgen trat auch die Halswelke bei früh- und mittelfrüh reifenden Sorten auf, was nie oder sehr selten beobachtet worden war.

… und wieder die Hitze

Auf die Kälte folgte Anfang bis Mitte August wieder eine Hitzewelle, und man kann sich vorstellen, dass es einige Zeit dauerte, bis sich die Pflanzen einigermaßen erholten. Erst gegen Ende August normalisierten sich die Verhältnisse wieder. Die Reife der späten Zwetschgen setzte dennoch verfrüht ein, so dass selbst Hauszwetschgen vielerorts bereits in der ersten Septemberwoche pflückreif waren. Erstaunlicherweise traten trotz der Hitzewellen kaum oder nur sehr selten Hitzeschäden an den Früchten auf. Dabei verbräunt das Fruchtfleisch, ohne dass es von außen erkennbar wäre. Der zweitheißteste Tag des Jahres war Mariä Himmelfahrt am 15. August mit 38 °C in 2 m Höhe. Danach wurde es deutlich kühler und wieder regnerisch. Auf einen Altweibersommer warten wir seitdem vergeblich, wenngleich wir jetzt Mitte September zumindest drei warme, sonnige Tage erleben.

Einfluss auf die Reife vom Kernobst

Es fällt in diesem Jahr auf, dass bei vielen Apfelsorten die Grundfarbe sehr früh aufhellt. Die Grundfarbe einer Apfelfrucht (man muss dazu die Seite ansehen, die nicht rot gefärbt ist) ist grün. Zur Reife hin wird das in der Fruchtschale enthaltene Chlorophyll abgebaut, so dass die gelben Farbpigmente, die schon länger da sind, für das menschliche Auge sichtbar werden. Dieser Schwenk von grün auf gelb ist an und für sich ein Zeichen für die nahende Pflückreife. Heuer darf man sich nicht irritieren lassen. Mitunter muss man etwas Geduld haben, die Früchte noch einige Tage hängen lassen, bis sich die weiteren Reifeindikatoren ausgeprägt haben. Sie sehen: Der Sommer 2025 wird uns in Erinnerung bleiben! Zwar hat der Ertrag einiger Obstarten und -sorten etwas gelitten, wir sollten aber froh sein, dass wir trotz der sehr ungewöhnlichen Witterung noch so viele köstliche Früchte ernten konnten und können. In jedem Fall müssen wir als diejenigen, die meinen, immer eine Erklärung für das Beobachtete bereit haben zu müssen, demütig zugeben, dass wir über viele Theorien neu nachdenken müssen. (Gut, dass es irgendwann auch wieder Winter wird und die Tage kürzer, was uns die zum Nachdenken verfügbare Zeit verlängert.) Zumindest aus dieser Sicht ist 2025 jetzt schon als ein Jahr einzustufen, das uns viel reicher an Erfahrung gemacht hat.